コラム

厚生労働省労働局長登録教習機関

北海道・宮城県・岩⼿県・福島県・東京都・神奈川県・⼤阪府・福岡県

クレーン等の吊上げ作業と密接に関るものは、玉掛け作業です。

荷物はそのままでは、クレーンで吊り上げることはできません。

必ずワイヤロープやナイロンスリングといった繊維ロープで吊れる状態にします。

|

|

| ワイヤロープ | ナイロンスリング (繊維ロープ) |

この作業を玉掛けというのですが、荷物が落下せず、安全に運ぶために、ものすごく重要です。

吊り荷作業は、クレーンの操作者と玉掛け者が担っていると言っても過言ではありません。

一歩間違えれば、吊り荷が落下して、大事故になるのですから、玉掛けを行うには資格が必要です。

玉掛けの資格は特別教育または技能講習の修了が必要です。

特別教育と技能講習の違いは、吊り荷の重さによるもので、1トンを境としています。

つまり1トン未満は、特別教育修了が必要で、1トン以上の場合は、技能講習の修了が必要になるわけです。

この辺りは、以前特別教育と就業制限について書いたのでそちらをご覧ください。

玉掛けは、荷物の吊り方で、危険度は大きく変わります。

玉掛けの特別教育等では、吊り方について学ぶわけなのです。

吊り方等については、作業方法になるので、ここではとりあげませんが、安全な吊り作業のためには、重要な事です。

安全に吊り作業を行うためには、もう1つ重要な事があります。

それは、吊り作業に使用する道具、つまりワイヤーロープ等の吊具です。

安衛則等では、玉掛け用のワイヤーロープ等の基準について、規定されています。

【安衛則】

| (ワイヤロープの安全係数) 第469条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数に ついては、6以上としなければならない。 2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、 |

| (フック等の安全係数) 第470条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフック又はシャックルの 安全係数については、5以上としなければならない。 2 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、 |

| (不適格なワイヤロープの使用禁止) 第471条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを 揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 1)ワイヤロープ一よりの間において素線 2)直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの 3)キンクしたもの 4)著しい形くずれ又は腐食があるもの |

| (不適格な鎖の使用禁止) 第472条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の 玉掛けに使用してはならない。 1)伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの5パーセントをこえるもの 2)リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの 3)き裂があるもの |

| (不適格なフック等の使用禁止) 第473条 事業者は、変形し、又はき裂があるフック、シャックル又は リングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 |

| (不適格な繊維ロープ等の使用禁止) 第474条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は 繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 1)ストランドが切断しているもの 2)著しい損傷又は腐食があるもの |

| (ワイヤロープ及び鎖) 第475条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、 その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているもので なければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又は |

| (スリングの点検) 第476条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、 その日の作業を開始する前に、当該作業に用いる フック付きスリング、もっこスリング、ワイヤスリング等のスリングの 状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、 又は取り替えなければならない。 |

ワイヤロープとは針金をより織り、細いひも状にし、さらにそれをよって1本のロープにしたものです。

金属のロープですので、非常に強度があり、数百キロ、数トンもの重量物を吊ることができます。

玉掛けでは、このワイヤロープや鎖、そして非常に高強度な繊維の帯(ナイロンスリング)を用います。

もし吊り上げ作業を行う際に、このワイヤロープが切れかけていたら。

どうなるかは想像がつくと思います。

また、使用するワイヤロープでは吊り荷の重さに耐えられない場合は、どうでしょうか。

お祭りの夜店で、ヨーヨー釣りなどをやったことがあると思います。

紙のこよりでヨーヨーを吊るのですが、うまく釣り上げないと、切れてしまいますよね。

もしこれと同じことが、実際の作業現場で起こったら。

10トンの鉄の塊を吊り上げていた時に、弱いロープで吊っていて、切れてしまったら。

大きな事故になるのは想像がつきますよね。

玉掛け作業を安全に行うには、まず前提として2つあるのです。

1.適切な強度の吊具を使用すること。

2.吊具に異常がないこと。

とても重要な2点について、安衛則では規定しているのです。

それでは、条文をまとめていきます。

最初にワイヤロープ、鎖、フック等は一定の安全係数以上のものを使用するとあります。

安全係数は、第469条の第2項にありますが、「ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値」とあります。

つまり、ワイヤロープ等が破断しない荷重を設けるための係数のことです。

この安全係数は、個々の吊り荷対して計算します。

そのため、このワイヤの安全係数はこれ、というように固定的な値ではありません。

ワイヤロープが切れない荷重、つまり安全荷重はその都度計算の必要があるのです。

また安全係数のみならず、吊り方によっても荷重のかかり方は異なるので、玉掛け者は荷物の特性を捉えて、つり方を検討しなければなりません。

さて、安全係数をまとめると次のとおりです。

| ワイヤロープ | 6以上 |

| 鎖・チェーン | 5または4以上(一定要件を満たした場合) |

| フック・シャックル | 5以上 |

ワイヤロープは安全係数6というのがひとつの目安になりますね。

さて、ワイヤロープ等がしっかりと機能を果たすのは、正常な状態の時です。

ロープの特性上、劣化してくると、切れて細くなったり、曲がったりと、使うのに支障が出てくることもあります。

玉掛け作業前には、必ずワイヤーロープ等の状態を点検します。

もし破損があるものを使用していて、吊上げ作業中に切れてしまったら、周りの作業者のみならず、自分も巻き込まれてしまいかねません。

事前の点検は、非常に大切なのです。

不適格な要件は次のとおりです。

| 使用禁止のワイヤロープ | 1. 一よりの間で素線の数の10%以上の断線 2. 直径の減少が公称径の7%をこえるもの 3. キンクしたもの 4. 著しい型くずれや腐食があるもの |

| 使用禁止の鎖・チェーン | 1. 伸びが製造時の5%をこえるもの 2. リンクの断面の減少が製造時の10%をこえるもの 3. 亀裂があるもの |

| 使用禁止のフック・シャックル | 1. 変形・亀裂のあるもの |

| 使用禁止の繊維ロープ | 1. ストランドが切断しているもの 2. 著しい損傷又は腐食のあるもの |

破損や1本1本のより線が破断するなどして、本来の能力が発揮できないものは使用してはならないということですね。

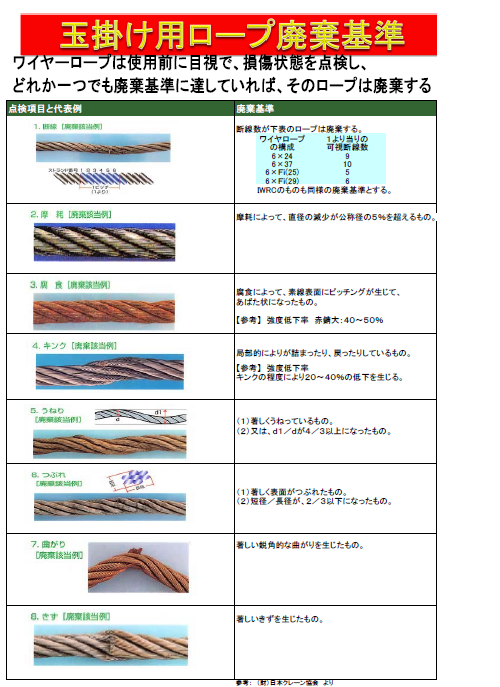

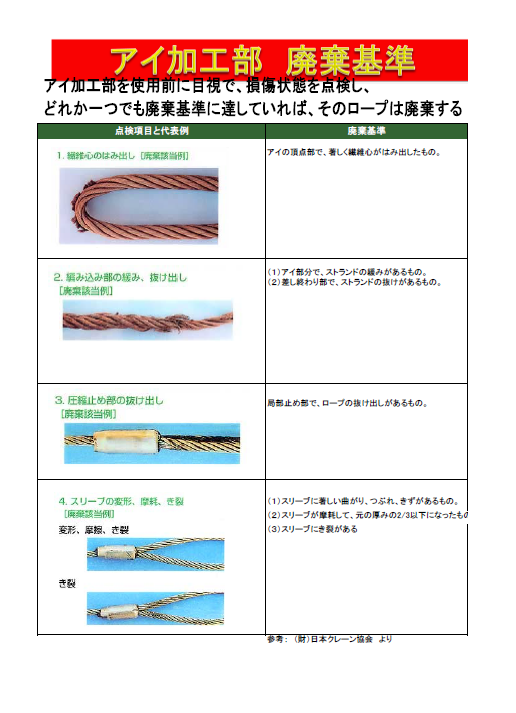

キンクとは、変な形が付いてしまって、まっすぐに伸びない状態なのですが、言葉で説明するよりも写真で見たほうがよいと思うので、参考までに、自社の掲示物用に作った「廃棄すべきワイヤーの基準」資料を載せておきます。

このような点検を行うのですが、よく毎月ワイヤロープを点検して、合格したワイヤロープには、赤や青などのシールを巻き付けるというのもやっていますね。

「今月の点検色は赤」です、といった掲示物を工事現場で見かけたりします。

また玉掛けで使用するワイヤロープは、ただのロープではいけません。

両端にアイ、つまり輪が付いているのものでなければなりません。

クレーンのフック等に引っ掛けることを考えると、必須の形状であるといえますね。

作業前には、ワイヤロープは必ず点検を行うことは、自分や周りの作業者を危険に晒さないためにも必ず行わなければならないことなのです。

安衛則では、揚貨装置の玉掛けについてです。

この基準は他の業務、クレーンやデリック、移動式クレーンでも同じです。

特にクレーン作業では、玉掛けは関係が深いため、クレーン則でもほぼ同じ内容を規定しています。

【クレーン則】

| 第8章 玉掛け

第1節 玉掛用具 (玉掛け用ワイヤロープの安全係数) 2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、 |

| (玉掛け用つりチェーンの安全係数) 第213条の2 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具である つりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの 区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。 1)次のいずれにも該当するつりチェーン 4 イ 切断荷重の2分の1の荷重で引っ張った場合において、 ロ その引張強さの値が400ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、

2)前号に該当しないつりチェーン 5 2 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、 |

| (玉掛け用フック等の安全係数) 第214条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具である フック又はシャックルの安全係数については、5以上でなければ 使用してはならない。 2 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、 |

| (不適格なワイヤロープの使用禁止) 第215条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、 移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 1)ワイヤロープ一よりの間において素線 2)直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの 3)キンクしたもの 4)著しい形くずれ又は腐食があるもの |

| (不適格なつりチェーンの使用禁止) 第216条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、 移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 1)伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの 2)リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの 3)き裂があるもの |

| (不適格なフック、シャックル等の使用禁止) 第217条 事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの 又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの 玉掛用具として使用してはならない。 |

| (不適格な繊維ロープ等の使用禁止) 第218条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 1)ストランドが切断しているもの 2)著しい損傷又は腐食があるもの |

| (リングの具備等) 第219条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、 その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の |

| (使用範囲の制限) 第219条の2 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック 又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を 用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた 使用荷重等の範囲で使用しなければならない。 2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、 |

| (作業開始前の点検) 第220条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具である ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、 シャックル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を 用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に 当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。 2 事業者は、前項の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、 |

第213条から第219条までは、安衛則と同内容です。

安全係数も不適格基準も同様です。

クレーン則のみの規定としては、第219条と第220条です。

玉掛用具には、ワイヤロープやチェーン、繊維ロープ以外にもあります。

例として、磁石や陰圧、つまり強力な掃除機のように吸い込んで吸着させる方法、チェーンブロックなどがあります。

これらの玉掛け用具を使用する場合は、使用荷重の範囲内で使いましょうということです。

チェーンブロックとは、携帯用の吊上げ装置のことです。

建物内で物を吊上げたりする場合に使用します。

作業前の点検についても、触れていますね。

必ず点検し、異常があれば補修する、もしくは使用しないということが大切です。

玉掛けのワイヤロープ等は、非常に使う機会が多いものだと思います。

クレーン作業などを行う場合は、必ず使用します。

ほぼ毎日使用するものなので、摩耗や破損などの変化が分かりづらいかもしれませんが、日々点検することが、安全な吊り作業のために最も大切なことです。

玉掛け者は、作業員全員の安全に責任があるといえますね。

まとめ。

【安衛則】

| 第469条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープは安全なものを使用しなければならない。 |

| 第469条の2 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖は安全なものを使用しなければならない。 |

| 第470条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフックは安全なものを使用しなければならない。 |

| 第471条 事業者は、揚貨装置の玉掛けには不適格なワイヤーロープを使用してはならない。 |

| 第472条 事業者は、揚貨装置の玉掛けには不適格な鎖を使用してはならない。 |

| 第473条 事業者は、揚貨装置の玉掛けには不適格なフックを使用してはならない。 |

| 第474条 事業者は、揚貨装置の玉掛けには不適格な繊維ロープを使用してはならない。 |

| 第475条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに使用するロープや鎖は、両端にアイやアイプライスを備えたものを使用すること。 |

| 第475条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに使用するスリングは、作業前に点検すること。 |

【クレーン則】

| 第213条 事業者は、クレーン作業の玉掛けに用いるワイヤロープは安全なものを使用しなければならない。 |

| 第213条の2 事業者は、クレーン作業の玉掛けに用いるチェーンは安全なものを使用しなければならない。 |

| 第214条 事業者は、クレーン作業の玉掛けに用いるフックやシャックルは安全なものを使用しなければならない。 |

| 第215条 事業者は、クレーン作業の玉掛けには不適格なワイヤーロープを使用してはならない。 |

| 第216条 事業者は、クレーン作業の不適格なチェーンを使用してはならない。 |

| 第217条 事業者は、クレーン作業の不適格なフックやシャックルを使用してはならない。 |

| 第218条 事業者は、クレーン作業の不適格な繊維ロープを使用してはならない。 |

| 第219条 事業者は、クレーン作業の玉掛けに使用するロープや鎖は、両端にアイやアイプライスを備えたものを使用すること。 |

| 第219条の2 事業者は、磁力等の玉掛用具用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた 使用荷重等の範囲で使用しなければならない。 |

| 第220条 事業者は、クレーン等の玉掛用具その日の作業を開始する前に、点検を行なわなければならない。 |

ワイヤーに点検色のテープを巻く。

こんな下らないことを考えたのは誰だ。

現場によって色が違うじゃねーか。

こっちはトラックで一日に数箇所の現場に行くんだ。

そのたんびにテープを貼り替えろというのか。

パトロールで指摘されたって「テープの色が違う」だ。

前の現場で巻いたのにだ。

今やテープを巻くことが目的になってしまっている。

こんなアホタンキョな事はすぐに病めるべきだ。